Masada

Die

ehemalige jüdische Festung Masada (hebräisch מצדה Mezadá

„Festung“) befindet sich in Israel am Südwestende des Toten

Meeres; sie ist heute Teil eines nach ihr benannten israelischen

Nationalparks. Das archäologische Ausgrabungsgelände Masada

wurde 2001 in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen.

Die

ehemalige jüdische Festung Masada (hebräisch מצדה Mezadá

„Festung“) befindet sich in Israel am Südwestende des Toten

Meeres; sie ist heute Teil eines nach ihr benannten israelischen

Nationalparks. Das archäologische Ausgrabungsgelände Masada

wurde 2001 in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen.

Lage

Masada ist ein isolierter Tafelberg, Teil des Judäischen Gebirges entlang des Westrandes des Jordangrabens, zwischen Totem Meer und Judäischer Wüste gelegen. Durch ein Wadi im Westen wird es von dem Rest des Gebirgsstocks isoliert. Während der Höhenunterschied zum östlich gelegenen Toten Meer über 400 Meter beträgt, ist der Abhang Richtung Westen 100 Meter hoch. Sein Gipfel wird durch eine Hochfläche gebildet. Felsige Steilabhänge schützen sie nach allen Seiten. Ursprünglich war das Plateau nur über drei schmale Saumpfade zugänglich.

Bau

Die Festung wurde im Wesentlichen im Auftrag von König Herodes I. (dem Großen) (73–4 v. Chr.) etwa zwischen 40 v. Chr. und 30 v. Chr. an der Stelle einer einige Jahrzehnte älteren und kleineren Festung in drei Phasen erbaut. Zu ihrer Zeit galt sie als uneinnehmbar. Nach dem Tode von Herodes war hier eine römische Garnison stationiert.

Struktur

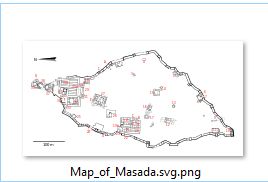

Allein

durch die Lage und die gute Einsehbarkeit der Zugangswege war

das 300 mal 600 Meter große und weitgehend ebene Gipfelplateau

in Form einer Raute gut zu verteidigen. Zur Festung wurde der

Berg durch die Bauten des Herodes – er ließ um das Plateau eine

Kasemattenmauer mit fast 40 Türmen anlegen. Innerhalb der

Festungsmauer ließ er eine große Zahl weiterer Gebäude bauen,

unter anderem Lagerhäuser, Pferdeställe, eine Kommandantur,

Unterkünfte, Badehäuser, Schwimmbecken und Paläste, darunter den

über mehrere Stufen in den Berghang hinein geschlagenen

Nordpalast. Er bietet eine großartige Aussicht über die

Judäische Wüste und mit seiner Nordausrichtung die klimatisch

günstigste Position am Berg im Sommer. Der Palast war aus

Kalkstein erbaut und mit Wandmalereien im pompejanischen Stil

und zahlreichen Mosaiken ausgestattet. Auf seiner Ostseite lag

das königliche Badehaus.

Allein

durch die Lage und die gute Einsehbarkeit der Zugangswege war

das 300 mal 600 Meter große und weitgehend ebene Gipfelplateau

in Form einer Raute gut zu verteidigen. Zur Festung wurde der

Berg durch die Bauten des Herodes – er ließ um das Plateau eine

Kasemattenmauer mit fast 40 Türmen anlegen. Innerhalb der

Festungsmauer ließ er eine große Zahl weiterer Gebäude bauen,

unter anderem Lagerhäuser, Pferdeställe, eine Kommandantur,

Unterkünfte, Badehäuser, Schwimmbecken und Paläste, darunter den

über mehrere Stufen in den Berghang hinein geschlagenen

Nordpalast. Er bietet eine großartige Aussicht über die

Judäische Wüste und mit seiner Nordausrichtung die klimatisch

günstigste Position am Berg im Sommer. Der Palast war aus

Kalkstein erbaut und mit Wandmalereien im pompejanischen Stil

und zahlreichen Mosaiken ausgestattet. Auf seiner Ostseite lag

das königliche Badehaus.

Um die Wüstenfestung verteidigen zu können, wurden große Nahrungsvorräte angelegt und am nordwestlichen Hang zwölf Zisternen gegraben, die mehrere zehntausend Kubikmeter Regenwasser speichern konnten. Das Wasser wurde durch zwei Aquädukte herangebracht. Es diente als Trinkwasser, wurde aber auch für die Schwimmbecken und Badehäuser genutzt.

Geschichte

Rolle im

Jüdischen Krieg

Einige Jahrzehnte nach Herodes'

Tod kam es 66 n. Chr. zum Jüdischen Krieg gegen die römische

Besatzung. Eine Gruppe von Sikariern überraschte die römische

Garnison und nahm Masada ein. Rebellen aus verschiedenen

politischen Gruppierungen siedelten sich auf dem Gelände der

Festung an, besonders nach der Zerstörung des Zweiten Tempels in

Jerusalem durch Titus 70 n. Chr. Sie errichteten eine Reihe von

Gebäuden, darunter Wohnhäuser, eine Synagoge, eine Bäckerei,

eine Mikwe, Taubenhäuser und Wohnhöhlen.

Im Jahr 73/74 n. Chr. wurde Masada von der 10. Legion sowie

knapp 4000 Auxiliarsoldaten unter dem Befehlshaber Flavius Silva

belagert.[ Der jüdisch-römische Historiker Flavius Josephus

überliefert die Belagerungsgeschichte Masadas in seiner

Geschichte des jüdischen Krieges (Bellum Iudaicum 7, 252-406).

Der Feldherr ließ den Berg mit einer über vier Kilometer langen

Mauer umgeben (circumvallatio), die durch acht Kastelle

unterschiedlicher Größe gesichert wurde. Die Reste der Kastelle

und der Mauer sind bis heute sichtbar.

Anschließend schütteten

die Römer an der niedrigeren Westseite der Festung eine noch

immer gut erhaltene Belagerungsrampe auf, die schließlich bis an

die Mauern der Festung reichte. Die Belagerungsrampe setzt teils

auf einer natürlichen geologischen Erhebung auf, was den Bau

enorm verkürzt hat. Über diese Rampe führten sie Rammböcke und

andere Belagerungsmaschinen an die Festung heran, um die Mauer

zum Einsturz zu bringen. Die Belagerung dauerte nur einige

Monate. Eine häufig behauptete längere Belagerungszeit ist nicht

nachgewiesen.

Flavius Josephus berichtet, dass die Belagerten unter Führung

von Eleazar ben-Ya'ir, als die Lage aussichtslos wurde,

beschlossen, lieber als freie Menschen zu sterben, als den

Römern in die Hände zu fallen: „Ein ruhmvoller Tod ist besser

als ein Leben im Elend.“ Per Los bestimmten sie einige Männer,

die wechselseitig den Rest der Gruppe und anschließend sich

selbst töten sollten. Als die römischen Soldaten die Festung

stürmten, erwartete sie nur Totenstille: 960 Männer und Frauen

hatten sich samt ihren Kindern getötet. Nur zwei Frauen und fünf

Kinder hatten sich verborgen gehalten und konnten berichten, was

geschehen war. Die Römer „bewunderten den Mut ihrer

Entscheidung“. Die Tat macht Masada bis heute zum Symbol des

jüdischen Freiheitswillens.

Mittelalter

Nach ihrem Fall blieb Masada verlassen. Im 5. und 6. Jahrhundert wurde der Berg durch christliche Mönche besiedelt. Sie erbauten eine Kirche, die zu den frühesten Kirchen im südlichen Judäa gehört; Reste sind bis heute erhalten geblieben.

Neuzeit

Wiederentdeckung

Die Festung geriet schließlich in Vergessenheit, bis sie im Jahre 1838 durch die beiden amerikanischen Gelehrten Edward Robinson und E. Smith wiederentdeckt wurde. Sie sahen sie von En Gedi aus und identifizierten sie richtig. Obwohl Masada lange vergessen war und außerdem die historische Zuverlässigkeit der Berichte von Flavius Josephus umstritten ist, entfaltete die Überlieferung große Wirkung. Der Mythos von Masada wurde ein wichtiger Bestandteil der zionistischen Idee. Während des Zweiten Weltkriegs sollte der Berg Karmel als „zweites Masada“ dienen. Seit 1948 wurde die Festung von Mitgliedern der zionistischen Jugendbewegung und der Streitkräfte als nationales Symbol aufgesucht.

Ausgrabungen

1955–1956 führten die Israel Exploration Society, die Hebräische Universität Jerusalem und die Abteilung für Altertümer des Erziehungsministeriums eine erste Geländeaufnahme unter Leitung von Nahman Avigad durch.

1963–1965 grub Yigael Yadin von der Hebräischen Universität

Jerusalem mit Unterstützung der anderen genannten Institutionen

große Teile der Festung aus. Tausende Freiwillige aus vielen

verschiedenen Ländern nahmen an den Ausgrabungen teil. Die Funde

werden erst jetzt allmählich publiziert. Interessant ist

beispielsweise ein Hortfund mit Münzen des Jüdischen Krieges,

darunter sehr seltene Exemplare aus dem fünften Kriegsjahr.

Durch die große Trockenheit haben sich Funde aus organischem

Material ausgezeichnet erhalten. Bei den Ausgrabungen auf Masada

wurden beispielsweise etwa 2000 Jahre alte Dattelkerne gefunden.

Forscher brachten 2005 einen der Keime zum Wachsen. Ab 1966

führte die Abteilung für Landschaftsgestaltung und die Erhaltung

historischer Bauwerke (heute Nationalpark-Behörde, NPA)

Erhaltungsmaßnahmen und Rekonstruktionen durch. Die

Rekonstruktionen wurden weitgehend mit Zement ausgeführt, was

bald zu Schäden an der historischen Bausubstanz führte. Sie

wurden inzwischen weitgehend durch geeignetere Materialien

ersetzt. Die Erhaltung der Ruinen wird heute durch das

Ministerium für Tourismus finanziert und obliegt einem Team der

Israel Antiquities Authority.

1989 führte Ehud Netzer von der Hebräischen Universität

Jerusalem weitere Grabungen durch, gefolgt durch Arbeiten von E.

Foester 1995 an der römischen Rampe und im römischen Lager „F“.

Politische Bedeutung

Die Vorgänge um die Festung

Masada haben einen erheblichen Einfluss auf das

Selbstverständnis der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte.

Die jährlichen Abschlussmanöver der militärischen

Grundausbildung endeten zwischen 1965 und 1991 nach zwei Tagen

Dauer auf der Festung. Im Schwur der Soldaten wurde die Festung

zu einem Symbol des jüdischen Selbstbehauptungswillens: „Masada

darf nie wieder fallen“. Inzwischen findet das militärische

Zeremoniell nicht mehr statt, da der Vergleich mit den

fanatischen Sikariern gescheut wird, ebenso wie die Assoziation

mit dem kollektiven Selbstmord. Die Synagoge von Masada wird

heute gerne für Bar Mitzwas genutzt.

Masada ist eine wichtige Attraktion für Touristen, die das Tote

Meer, die Wüste Negev und die nahe gelegene Oase En Gedi

besuchen.

Touristische Erschließung

Seit den frühen 1960er Jahren

wurde geplant, in Masada einen Nationalpark anzulegen. Die

Nationalparkbehörde wurde 1963 gegründet, 1966 wurde Masada

durch das Innenministerium zum Nationalpark erklärt. Er umfasst

230 ha und schließt die Festung und die römischen

Belagerungswerke ein. 1967 wurde die Fläche auf 340 ha

erweitert, sie umfasste nun auch Teile der Straße nach Arad. Der

Zugang zur Festung erfolgte durch den Schlangenpfad am

Ostabhang.

Seit 1971 führt eine 900 m lange Luftseilbahn, die Masadabahn,

von −257 m auf das Gipfelplateau in 33 m NN. Sie ist die

tiefstgelegene Seilbahn der Welt. Die Einrichtung der Seilbahn

war sehr umstritten, da sie das Aussehen der Fundstelle stark

veränderte. Sie hat zudem die Besucherzahlen extrem verstärkt.

Im Jahr 2000 hatte die Festung 700.000 Besucher. Da es zu langen

Wartezeiten kam, wurde zwischen 1995 und 2000 eine neue Seilbahn

errichtet, die über umgerechnet 40 Millionen € kostete. Sie nahm

1999 den Betrieb auf. Eine Brücke verbindet die Endstation mit

dem Schlangenpfad-Tor. An der Talstation der Bahn wurde 2000 ein

neuer Eingang mit einem kleinen Museum geschaffen. Seitdem haben

auch behinderte Besucher Zugang.

2001 wurde Masada in die Liste

des Weltkultur- und Naturerbes der Menschheit der UNESCO

aufgenommen.

Im September 2011 eröffnete McDonald’s eine Filiale im

Besucherzentrum, was nicht ohne Proteste blieb.

Vgl.

https://de.wikipedia.org/wiki/Masada