Yad Vashem

Video: Halle der Namen

Yad

Vashem (gelegentlich auch in der Schreibweise Jad Waschem

oder Yad Washem), offiziell: „Gedenkstätte der Märtyrer und

Helden des Staates Israel im Holocaust“, ist die bedeutendste

Gedenkstätte, die an die nationalsozialistische Judenvernichtung

erinnert und sie wissenschaftlich dokumentiert.

Yad

Vashem (gelegentlich auch in der Schreibweise Jad Waschem

oder Yad Washem), offiziell: „Gedenkstätte der Märtyrer und

Helden des Staates Israel im Holocaust“, ist die bedeutendste

Gedenkstätte, die an die nationalsozialistische Judenvernichtung

erinnert und sie wissenschaftlich dokumentiert.

Die Gedenkstätte befindet sich in Jerusalem. Sie wurde durch das

Yad-Vashem-Gesetz, das die Knesset am 19. August 1953 beschloss,

als eine staatliche Behörde gegründet. Yad Vashem wird jährlich

von über zwei Millionen Menschen besuch.

Denkmal und Name

Yad Vashem erhielt seinen Namen nach Jes 56,5 EU: „Ihnen allen errichte ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal, ich gebe ihnen einen Namen, der mehr wert ist als Söhne und Töchter: Einen ewigen Namen gebe ich ihnen, der niemals getilgt wird.“

Die Gedenkstätte umfasst folgende Abteilungen:

Museum zur Geschichte des Holocaust

Das „Museum zur Geschichte des

Holocaust“ dokumentiert in neun unterirdisch angelegten Galerien

die Geschichte der Judenverfolgung. Anhand von

Videoinstallationen, Fotografien, Exponaten, Dokumenten und

Kunstwerken wird der Völkermord an den europäischen Juden

dargestellt. Die Ausstellung ist chronologisch geordnet und

beginnt beim jüdischen Leben in Europa vor dem Holocaust. Sie

leitet dann über zu dem aufkommenden Nationalsozialismus in

Deutschland, dem Zweiten Weltkrieg und die Zerstörung jüdischen

Lebens in Polen, die Ghettos (mit dem Nachbau der „Ulica Leszno“,

der Hauptstraße des Warschauer Ghettos) bis zur Internierung in

Konzentrationslager und Vernichtungslagern wie Auschwitz. Hieran

schließen sich der Widerstand und die Todesmärsche an. Die

Ausstellung endet mit der Situation der Überlebenden, ihrer

Suche nach Angehörigen, dem Leben in DP-Lager und der

Auswanderung nach Israel oder in andere Länder. Hierbei werden

auf mehr als 100 Bildschirmen Videos mit Aussagen Überlebender

des Holocaust vorgestellt.

Der Neubau des Museums (Architekt: Mosche Safdie) wurde im März

2005 eröffnet.

Denkmäler in Yad Vashem

Das weitläufige Gelände umfasst eine Vielzahl von Skulpturen und einzelnen Gedenkstätten. Besonders seien erwähnt:

Halle der

Erinnerung

Die „Halle der Erinnerung“ (hebräisch אוהל יזכור, Ohel Jizkor) mit der Gedenkflamme für die Opfer des Holocaust. Diese Flamme, in Form eines zerbrochenen Bronzekelchs, steht in der Mitte der Halle. Davor befindet sich eine Steinplatte, unter welcher Asche aus den Konzentrationslagern begraben ist. In der Halle sind die Namen der 22 größten Konzentrationslager in den Boden eingraviert, die exemplarisch für alle Orte der Vernichtung stehen. Architekt: Arieh Elhanani

Allee der Gerechten unter den Völkern

Die „Allee der Gerechten unter den Völkern“ ist gesäumt von Bäumen, die für die „Gerechten“ gepflanzt wurden. Mit den Gerechten unter den Völkern sind nichtjüdische Personen und Organisationen gemeint, die sich dem Nazi-Regime widersetzten, um Juden zu retten. Ihre Namen und ihre Herkunftsländer sind neben den Bäumen auf Tafeln vermerkt. Beispiele hierfür sind Oskar Schindler, Chiune Sugihara, Berthold Beitz oder Giorgio Perlasca. Das Projekt wurde 1962 begonnen. Im August 2018 wurden insgesamt 26.973 Menschen als „Gerechte unter den Völkern“ geführt, 616 von ihnen sind Deutsche. Im Jahr 2017 sind 460 neue Anerkennungen hinzugekommen.

Garten der Gerechten unter den Völkern

Im „Garten der Gerechten unter den Völkern“ werden seit 1996 für nichtjüdische Retter Platten mit ihren Namen angebracht. Hier finden auch die Verleihungszeremonien des Ehrentitels für diese Personen statt. Nach Angaben des Auswärtigen Amts wurden der Gedenkstätte über Projektförderung knapp fünf Millionen Euro von der Bundesregierung bis Ende 2009 zur Verfügung gestellt. Der Vertrag vom 1. Februar 2012 soll die Unterstützung weiter sichern. Deutschland hat weitere finanzielle Hilfe von 10 Millionen Euro zugesagt.

Denkmal

für die Kinder

Das im Jahre 1987 errichtete „Denkmal für die Kinder“ ist dem Gedenken an die 1,5 Millionen von den Nationalsozialisten ermordeten jüdischen Kinder gewidmet. Das Denkmal ist als unterirdischer Raum angelegt, in dem fünf Kerzen in der Dunkelheit so reflektiert werden, dass ein ganzer Sternenhimmel entsteht. Im Hintergrund werden die Namen, das Alter und der Geburtsort der Kinder von einem Tonband abgespielt. Dieses Endlosband braucht ungefähr drei Monate, um alle Namen wiederzugeben.

Architekt: Moshe Safdie

Halle der Namen

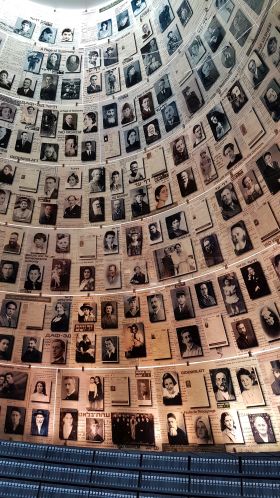

In

der „Halle der Namen“, dem letzten Raum im Rundgang des Museums

zur Geschichte des Holocaust, werden die Namen und persönlichen

Daten der jüdischen Opfer des nationalsozialistischen

Massenmordes gesammelt. Als Grundlage hierfür dienen die Angaben

auf „Gedenkblättern“, die von Verwandten und Bekannten der

Ermordeten gemacht werden. Oft sind die Gedenkblätter die

einzigen Erinnerungen an die Opfer.

In

der „Halle der Namen“, dem letzten Raum im Rundgang des Museums

zur Geschichte des Holocaust, werden die Namen und persönlichen

Daten der jüdischen Opfer des nationalsozialistischen

Massenmordes gesammelt. Als Grundlage hierfür dienen die Angaben

auf „Gedenkblättern“, die von Verwandten und Bekannten der

Ermordeten gemacht werden. Oft sind die Gedenkblätter die

einzigen Erinnerungen an die Opfer.

Architekt: Moshe Safdie

Denkmal zur Erinnerung an die Deportierten

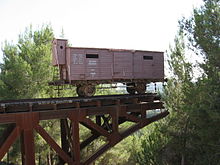

Das „Denkmal zur Erinnerung an die Deportierten“ erinnert mit einem alten Reichsbahnwagen an die Transporte in die Konzentrationslager; der Waggon steht über dem Abhang auf einer ins Nichts führenden Brückenkonstruktion und ist ein originaler Transportwagen, der von der polnischen Regierung an Yad Vashem übergeben wurde.

Architekt: Moshe Safdie

Tal der

Gemeinden

Auf einer Fläche von etwa einem Hektar wird im „Tal der Gemeinden“ (hebr: בקעת הקהילות, Bik'at haKehilot) auf 107 Steinwänden der über 5000 jüdischen Gemeinden, die während der Shoa ganz oder teilweise vernichtet wurden, gedacht.

Architekten: Dan Zur und Lifa Yahalom

Kunstmuseum

Das Kunstmuseum (Holocaust Art Museum) beherbergt eine Kunstsammlung von 10.000 Zeichnungen und Gemälden von Insassen der Konzentrationslager. Ein kleiner Teil, 100 Werke, wurde im Deutschen Historischen Museum in Berlin vom 26. Januar 2016 bis 3. April 2016 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Weitere Einrichtungen in Yad Vashem

- Die Neue Synagoge zeigt Judaica aus zerstörten Synagogen Europas.

- Die Bibliothek, die größte Sammlung von Büchern über den Holocaust, umfasst über 87.000 Bände in verschiedenen Sprachen. Architekt: Moshe Safdie

- Das Archiv umfasst eine Sammlung von über 58 Millionen Seiten Dokumentation und über 138.000 Fotografien; die Fotosammlung ist seit Januar 2011 vollständig online einsehbar.

- Gemeinsam mit seinen Partnern hat Yad Vashem Namen und biographische Angaben von Millionen Opfern der systematischen anti-jüdischen Verfolgung zur Zeit des Holocaust gesammelt und aufgezeichnet – Die Zentrale Datenbank der Namen der Holocaustopfer (ist im Aufbau begriffen).

- Im „Wald der Nationen“ sind Staats- und Regierungschefs aller Länder dazu eingeladen, einen Baum zu pflanzen. Er wurde 2005 von Horst Köhler eingeweiht.

Weitere Abteilungen der Institution sind: Ausbildung, Publikation, Forschung.

Die Internetpräsenz Yad-Vashem.org.il enthält eine Datenbank mit den Namen und Angaben zur Verfolgung von mehr als 4,2 Millionen Holocaust-Opfern. Die Datensammlung ist Teil eines Projekts, um die Namen aller Opfer und ihre Lebensgeschichten zu dokumentieren. Nach 50 Jahren Recherche repräsentiert diese Datenbank die digitalisierte Version der Forschungsergebnisse. In den letzten zehn Jahren haben mehr als 1.500 Menschen die Daten digitalisiert. Nach eigenen Angaben handelt es sich dabei um die umfassendste Datensammlung dieser Art. Eine weitere Datenbank auf dieser Website lässt die europaweiten Züge in die Lager recherchieren.

In vielen europäischen Ländern gibt es Partnerschaftsvereine, welche die Ziele von Yad Vashem vertreten, so zum Beispiel die Österreichischen Freunde von Yad Vashem: Sie unterstützen seit 2003 die Ziele von Yad Vashem. Die Aufgaben bestehen im Wesentlichen in der Erinnerung an den Holocaust in Österreich durch spezielle Gedenk- und Erziehungsprojekte. Durch kulturelle Veranstaltungen soll auch die vielerorts verloren gegangene jüdische Kultur wiederbelebt und in Erinnerung gehalten werden.

Weiteres

Im Juni 2012 wurden die Außenmauern von Yad Vashem von drei ultra-orthodoxen Juden mit etwa zehn großformatigen Graffiti in hebräischer Sprache besprüht. Beispiele: „Die Zionisten wollten den Holocaust“, „Hitler, Danke für den Holocaust“, „Wenn Hitler nicht existiert hätte, hätten die Zionisten ihn erfunden“. Das Graffito „den Zionisten nicht mehr zu ermöglichen, manipulative Gedenkzeremonien in Auschwitz abzuhalten“ war an die polnische Regierung gerichtet.Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Yad_Vashem